UCCISIONE ANAS AL SHARIF 10 agosto 2025

Vorrei che se ci fosse la pur minima ragione per non compiangerlo, venisse fuori, espressa con coraggio, verità, prove inconfutabili. Altrimenti questi nostri silenzi e distanze stanno concretamente aggiungendo azioni terribili ad azioni orribili che prima o poi, nemmeno troppo poi, temo, in qualche modo rimpiangeremo dolorosamente aver commesso o non aver avversato fattivamente. E lo dico con paura, quella scatenata al pensiero che la capacità di decapitare Bin Laden quel 2 maggio 2011, non affiora adesso in azioni, in reale capacità di tiro, nella perfezione di mira per centrare le cento teste di Hamas, e lascia il ruolo principale, in questa tragedia, al genocidio, all’estinzione di un popolo, alla vile, avida volontà di appropriarsi di un territorio. E la paura gemella, terribile, quella che dovremmo provare per quanto il dolore così determinatamente disseminato non riesce a coinvolgerci, a renderci sufficientemente consapevoli e partecipi. Lo dico col conto della serva: pensate che tra quei bambini, anche fossero solo due superstiti, e ce ne saranno, sì che ce ne saranno, perché nonostante i continui sforzi per farlo reincarnare, Erode grazie al cielo non abita più qui e la volta che ci ha abitato ha fallito, ce ne sarà qualcuno che in futuro avrà una qualche pallida ragione per rivolgere un pensiero, un’opera, un’azione d’amore verso l’Occidente o verso quello che identificheranno come origine del loro strazio mutilante i loro corpi e il loro spirito, lo strazio disumano che ha amputato le loro vite? e Non ha forse occhi un bambino palestinese? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre ogni Shylock?

lele cerri

Ma pecché, Filume’?!

Ma pecché???? Ma pecché??? Ma pecché, Filumè’?! Pecché fare un film disordinatino autoconcessivino a tratti ritualmente inevitabilmente commovente come una creatura sgozzata davanti alla madre con perfino il trovarobato sovente anacronistico con una bella immagine d’ apertura assolutamente felliniana decifrabile come omaggio a Fellini autore insieme a Tullio Pinelli dell’antico soggetto non a caso mai utilizzato, còre còre còre ‘na cartulina ‘e Napule famme ‘nu shotte, guaglio’, come se si fosse caduti in una trappolona di un Fellini al quale dei destini dell’umanità importava quanto della felicità di un pruno?

Ma pecche? Ma pecché, Filumè’, piezz’e còre, ma pecché?!

Bellino, una favolina un po’ scricchiolante, felice come pretesto per ripresentare a tarallucci (pochi) e vino (poco pure) il diritto innegabile alla comprensione che hanno i ricorrenti tragici eterni fenomeni migratòri. Fazzolettini e un saluto a Pollicino.

La zia gozzaniana del GLADIATORE II

Mah…

La zia un po’ gozzaniana di un mio amico, convinta che bastasse essere nata nel secolo precedente per poter vantare un lignaggio di pregio, lambiva con lo sguardo le giovani mogli che i nipoti avevano tesorizzato fuori dalla cerchia delle amicizie familiari e sussurrava al primo vicino più o meno discreto che le capitasse accanto: “certo… come vanno giù le famiglie…”. Certo come vanno giù i Gladiatori. E all’inizio fu… la bruttezza della scenografia, la mancanza di ritmo e la lentezza di movimenti nelle battaglie di massa che sembra abbiano tutti l’artrosi (fare brutta la battaglia terra>mare che è l’apertura del film è da Oscar all’”accontentàmoce”). Seguono; una mappa socio-parentelare che la vera anagrafe sembra sia sempre stata Tombolo e una costante disinvoltura generale per cui può anche nascere il dubbio di aver intravisto ad un tratto, sullo sfondo, sotto un colonnato, il Feroce Saladino che sta a fa’ una pippa a Menenio Agrippa che je urla: “ahò, ma io so’ dder 500 a. C. !” . Más allá, a ogni piè sospinto salta all’occhio che la Rivarossi e la Dinky Toys avevano più rispetto della scala. Meno male che c’è Denzel Washington, che agita e ruota bellissimi broccati che nemmeno un toreador col capote de brega. E ha tutta l’aria furbina di aver usato ogni giorno della lavorazione del film come messa a punto di un qualche Shakespeare che, ci possiamo giurare, gli gira vorticosamente in testa di ammollarci abbastanza presto. Welcome. Countdown.

P. S. Speriamo non lo faccia con Scott

NON TI FIDAR di chi ti dice che è brutto

Mi hanno detto “non andare a vederlo!” perché qualcuno di cui si fidavano aveva detto loro che era un film insopportabilmente brutto. Ho disatteso il suggerimento e mi prendo la piena responsabilità di ciò che dico: l’ho trovato bello, a tratti bellissimo. Non foss’altro, si fa per dire, per il magnifico repertorio di evergreen che sciorina, sfruttato magnificamente scena per scena. Insomma, un film che è un bellissimo palindromo leggibile in un verso e nell’altro, dritto e rovescio senza che perda il minimo significato. Phoenix è di quella bravura che non si può più chiamare bravura perché sfocia inevitabilmente ed incontenibilmente nella grandezza. Lady Gaga fa la sua parte e appare conscia della fortuna di aver potuto rivisitare tutti i pezzi non come semplice rendition, stavolta, ma in un contesto in cui sono assolutamente funzionali. Si può parlare di emozione? Sì.

La si trova, l’emozione. Basta essere disponibili a farlo. Altrimenti è subito knock-out, non si entra, si rimane fuori, fuori dal film, fuori da un’occasione. Peggio per noi. La si trova nell’immediato utilizzo di molti linguaggi, tecnici e linguistici, alti, medi, bassi, lontani, vicini, nostri, loro, interiori, epidermici. Nell’utilizzo delle musiche. Un musical fatto con musiche non sue, con pezzi di trovarobato che nella loro lunga vita hanno accompagnato strappamenti di lacrime ai prosceni del vaudeville, tiptappamenti nei bianco e nero di epoche gloriose, nei burlesque transatlantici e nei più spietati strip tease dove il reggiseno volava via in levare a un bum di pedale sulla cassa, a Broadway come a Pocatello Idaho. Adesso, qui, scocca, inatteso, il dicotomico attimo di redenzione per l’anima di un carceriere improvvisamente provvisoriamente soave nella sua vocina amabilmente all american sound. Eccomi, sono un musical senza musiche mie. Sono una tragedia che ha il gusto sottile, sibilante, di certo inarrivabile a e per molti, di restare in commedia; e musical! senza nemmeno l’addentrarsi nella corposità del melodramma; niente sesso, siamo inglesi, anche se americani! anche mentre si fa sesso. È subito chiaro che le crisi di identità, la multidentitarietà, la fa da regina, perfettamente incoronata anche dalla scelta e dall’uso che si fa dei pezzi musicali. La forza sta nello stato di basso profilo che ha la qualità dell’understatement, che molto rappresenta, molto dice, molto lascia liberi di azzeccarla, capire la cosa giusta. I due, lui e lei, cantano, benissimo per il contesto, con voce e intonazione da smandrappati che mai l’idea di ritrovarsi in una sala d’incisione ha sfiorato. Lei è brava a fingere di non esserlo, essendolo moltissimo nel dare pienamente ai pezzi quel che il film vuole. Lui, bones&soul, ormai carcassa di bones, è un giuramento continuo di soul, fatto sempre un po’ più dappresso, un po’ per celia e un po’ per non morir, si sa, that’s entertainment! Che poi invece… Senza farla troppo palloccolosa, la tragedia innegabile e inevitabile come quella che toccava per destino agli eroi greci, qua è semplicemente il musical che Joker fa di sé, mantenendo il basso profilo del più generico trovarobato in cui il dramma sarebbe soltanto una terra di mezzo: i pezzi non vengono nemmeno dal più alto repertorio degli standard, ma sono dei leight motif, dei classici nell’esistenza di chiunque abbia trovato nel musical un circo d’elezione, nell’umiltà di un that’s entertainement che la dice tutta, chiara e forte, almeno agli uomini di buona volontà. Per gli altri, è valsa la pena di uscire per mangiarsi un barattolo di dimensioni californiane di pop-corn.

L’INSOPPORTABILE PULSARE DELLA VENA DEL BATTUTISMO

.Comicità e ironia, e le loro caviglie sempre a rischio di sprofondamento nella pateticità del battutismo. E’ questa la palude della nuova comicità, le sabbie mobili in cui si tende gaiamente a sprofondare addirittura tuffandocisi di testa. ‘Ah, annammo bbène’ diceva romanamente la milanesissima Franca Valeri, più snob delle sue signorine snob, riservando per sé lo snobismo, vero, che vive spalla a spalla, a sottilissima linea di confine, con alcune allergie dell’anima, reso plausibile e legittimo e perfino estremamente elegante, anzi raffinato, dal corredo di acume, intuito, prontezza nell’ordinazione, “una menta!”, che rendono immediatamente percepibile la persona intelligente per immediatezza, misura, al di fuori di teorie e sbrodolate intorno ai massimi sistemi, la persona per natura affrancata dalla vitale profondamente volgare necessità che si sappia che è una vera signora o, oltre ogni border line, un intellettuale.

Nessun volo pindarico, solamente una sostituzione di culto, nel passaggio agli adesso diffusissimi, ingannevolmente immediati ma innegabilmente fruiti, goduti, spassionatamente e appassionatamente accolti e replicati “aoh a me me rode il culo”, prologo sostanzialmente “e co’ questo ce lo sapete, se tratta de ride, ah no?…” a un “e mo’ sì che ha da veni’ er bello”, sottopensiero che sorregge la vis comica del performer di successo. Ragazzi, ragazze, donne, uomini, di borgata o di quartiere, ruspanti o freschi di laurea, tutti nuovi donatori di felicità non rosi dal tarlato timore dell’effimero, umani silos di adrenalina a go-go, innamorati pazzi dello stupore di sé e della propria sedicente simpatia. E si ride, si ride, si ride, di non si sa cosa ma si ride. Si ride non di comicità, men che meno della sconosciuta ironia che a pochissimi appartiene e alla quale ancor meno pochissimi sono eletti dalla benevolenza di madre natura. Si ride con i disinvolti del baretto, che entrando già ridono di gola e di ganascia fieri di un loro “aoh, famme ‘n po’ ‘n caffè..”, si ride con i battutari e battutare che nelle godutine per l’eruzione continua della propria divertentezza, con orgoglio si sistemano ostentatamente gli attributi sotto cintura o si sistemano la quinta maggiorata con un bel push-up manuale. Battutari, dilaganti, onnipresenti, in fila alla posta, fuori dalle stanzine di un catasto, che in attesa di arrivare in TV e in teatro, e ci arriveranno, popolano e spopolano da barbieri e parrucchieri, dove scombussolano gli equilibri emotivi di barbettoni, riccioluti, doppitagliati o glabri totali in attesa del loro turno, mettono a rischio la fermezza della mano di qualche barbiere che si scompiscia, sbaruffano con le loro raffiche di irresistibilità i bigodini di signore che ridono ridono ridono, ridono di tutto quello che poco dopo, uscita la divertente divertita disinvolta disinibita “che ai peli sulla lingua s’è fatta ‘a ceretta”, censureranno. Ma si ride, oh sì, quanto si ride. Si ride e si va volentieri a ridere “annanno affanculo”, “vedennoce anna’” tutta l’ironia sbruffona dei “che d’è?”, dei “che vor di’?”. Si ride come si potrebbe ridere se la tendina del ripostiglio rimanesse impigliata nella cassetta di frutta vuota che “la butto via domani”, come per la scoperta che le cipolle in frigo sono marcite, come per la paura che se non ridi alle raffiche di “ahò” “embè” “anvedi”,”o icchè”, “‘o ‘i cche c’è?”, “e allora?…” del battutaro del bar all’angolo, quello ti ammolla un cazzottone nei denti o ti dice “la maiala di tu’ ma’ “. Ma si ride, si ride. “Aoh, che te ridi? …mamma ha fatto i gnocchi?”, “marianna maiala, o’ i cche tu c’hai nelle mutande? Un baobab?”. Oh, cribbio! Non ci avevo pensato. E se fosse tutta colpa di Mae West e delle pistole che vedeva in tasca al cow boy di turno? No, di quello non ride più nessuno. O, se ride, è gay? Anche il cow boy? Danni del sovraffollamento.

INEDITI: STORIA, AMORE E LA MELLIFLUA ALA DELLA NECROFILIA,

Oggi, sui social hanno pubblicato un brano molto modesto di Billie Holiday, con interventi di molti che ci hanno incondizionatamente, appassionatamente ed incautamente, sbrodolato sopra. È un brano meritatamente poco noto inevitabilmente destinato ad essere relegato eternamente nei colori di cose risapute, già meglio documentate, nei sapori, negli odori dolciastri degli anni trenta, ciprie che sprigionavano miele e tuberosa, finestre tirate su a metà, una provvidenziale mezza penombra da sotto le cortine mezzo abbassate, veli di tendine immobili, letti sgualciti suffragati dal sospiro di un ventilatore svogliato, mutandine e mezze sottovesti di sete scadenti incollate di spietato sudore in un insieme di apparente irrinunciabilità da cui tutte quelle bellezze sdraiate avrebbero voluto fuggire.

L’ostinazione a pubblicare takes scartati dall’interprete al tempo della registrazione ha tutto il sapore della necrofilia, leggermente putrido, marcio di pus e di un amore che bacia in bocca il morto. L’alibi più solido è che si sta scrivendo storia documentata. D’accordo. Ma non suffragate dall’ultra-secolarità del tema, rimangono spesso operazioni di aspetto terribile da cui i necrofili più ghiotti e affamati si riscattano con professioni d’amore e volontà di rinunciare alla loro vita reale attuale pur di ritrovarsi là, allora, dentro la gabbia del cantante, a penetrare sospinti dai suoi fiati nelle griglie del microfono, finire aggrappati come ad un salvifico spuntone di roccia al chiodo della testina a impiastrarsi nel solco sulla cera insieme ad ogni nota. Il cantante è in mutande, in sottoveste, inginocchiato in cucina ad asciugare il caffè sul pavimento, attento a non bruciarsi con la caffettiera bollente che gli era scivolata di mano. Beccato. Il re è nudo. La siepe del giardino è crivellata di curiosità, il portinaio ne sa una più del diavolo, il bidone dell’immondizia racconta molto più di quanto sperassimo di riuscire a sapere. Resta solo il rimpianto di non essere riusciti a far diventare la parete del bagno una vetrina della quinta strada, ma per oggi sfoderiamo tutta la nostra armoniosa capacità di accontentarci, e il disco con il take all’epoca scartato può uscire.

PREVIOUSLY UNRELEASED: HISTORY, LOVE AND THE MELLIFLUE WING OF NECROPHILIA

Today, on social media they published a very modest song by Billie Holiday, with contributions from many who unconditionally, passionately and recklessly have poured over it. It is a deservedly little-known piece, inevitably destined to be relegated eternally to the colours of things already known and already better documented, flavours, sweetish smells of the 1930s, face-powders that released honey and tuberose, windows half-drawn up, a providential half-light from under half-drawn curtains, veils of curtains motionless, crumpled beds supported by the sigh of a lazy fan, panties and half slips of cheap silk glued with implacable merciless sweat in a set of apparent indispensability from which all those reclining beauties would have liked to escape.The obstinacy in publishing takes discarded by the performer at the time of recording has all the flavor of necrophilia, slightly putrid, rotten with pus and of a love that kisses the dead on the mouth. But not helped by the ultra-secularity of the theme, they remain operations of a terrible and fetishistic aspect from which the greediest and most hungry necrophiliacs redeem themselves with professions of love and willingness to give up their current real life in order to find themselves there, then, inside the singer’s cage, to penetrate, driven by his breaths, into the grills of the microphone, end up clinging as if to a saving rock spike to the nail of the head and getting smeared and sticking in the groove on the wax together with every note. The singer is in his underwear, in his slip, kneeling in the kitchen drying the coffee on the floor, careful not to burn himself on the hot coffee pot that had slipped from his hand. Gotcha. The king is naked. The garden hedge is riddled with curiosities, the doorman knows more than the devil, the rubbish bin tells much more than we hoped to know. All that remains is the regret of not having managed to turn the bathroom wall into a fifth street showcase, but for today we show off all our harmonious ability to be satisfied, and the record with the unpublished take at the time can now be released.

UN RAZZISTA È UN PEZZO DIFETTOSO DELLA CATENA UMANA

Amerò sempre Holiday. E sosterrò sempre le cause umane e i diritti civili e lotterò per la interminabile tragedia dei diritti umani calpestati ma, nonostante Strange Fruit spieghi con immediata chiarezza una imperdonabile vergogna perpetua, è una canzone che non mi è mai piaciuta. Ed è purtroppo un autentico delitto che sia ancora necessaria per denunciare l’inconcepibile vergognosa forma mentale di chiunque sia sostanzialmente ignorante e grettamente primitivo da essere razzista. Un razzista è un pezzo difettoso nella catena umana.

I will always love Holiday. And I will always support human causes and civil rights and I’ll fight for the interminable tragedy of trampled human rights but although Strange Fruit explains with immediate clarity an unforgivable perpetual shame, it is a song that I have never liked. And it is unfortunately a real crime that it is still necessary to denounce the inconceivable shameful mental form of anyone who is substantially ignorant and narrowly primitive enough to be racist. A racist is a defective piece in the human chain.

© Copyright lelecerri.com

BILLIE HOLIDAY vs. BILLIE HOLIDAY

Gennaio 1949 – La stampa scriveva: “Fermata per possesso di oppio, Billie Holiday si presenta alla Corte in visone selvaggio da 7.000 dollari e tailleur con colletto nero”.

CHE FOSSE tossica mi fa incazzare come poche altre cose al mondo. Non riesco a vederla in nessun altro modo: la trovo una dolorosissima enorme tragica cazzata. Ma che la lasciassero anche un po’ in pace! Lei era uno spirito libero, si potrebbe anche dire piuttosto primitivo. E quella stradannata vita era la sua. Alla fine dei conti, tutto il male che può aver sempre fatto, l’ha sempre merdosamente fatto a sé stessa. Lei era molto più innocente di tante autorevoli figure officiali che il male lo spargevano in giro. In questa foto, vista la circostanza, è molto bella così sdegnosa ed altera. Certo, lei gli uomini se li cercava tra i peggiori. Il dato certo e incancellabile è che a rappresentarla, in qualsiasi modo possa essersi rappresentata, a rappresentarla potrà esserci soltanto, e sempre ci sarà, Billie Holiday.

THE FACT THAT SHE WAS a drugs addict pisses me off like few other things in the world. I can’t think of it any other way, I find it a huge tragic interminable bullshit, I find it a very painful bullshit. But I mean… they would have left her alone too! She was a free spirit, we could say maybe quite primitive, and that damned life was hers. In conclusion, all the harm she may have done she has always shittily done to herself. She was much more innocent than many authoritative official figures. In this photo, given the circumstance, she is very beautiful, disdainful and haughty. However, the fact remains that she really looked for men at their worst. The final certainty is that, in whatever way she may have represented herself, the only one who can represent her essence now and ever will be Billie Holiday.

1 maggio 2024

CATTIVERIE CON LINGUACCE il film della Signora Sharrock.

Arieccoce. Cenerentola, la storia, stavolta minuscola, corre al pozzo, porta acqua perché si lavino bene bene i pavimenti documentali su cui poggia e vengano ben benino lucidati per farcela danzare sopra nei suoi nuovi panni di vicenda, non più in abito da sera né in celluloide, aggIornata nei fatti quanto nella sua contemporaneità digitale, quasi fantasy, di certo politically correct, per blu, e su una pretestuale vicenda di Cronaca non troppo minuscola ma maiuscolizzata viene sbattuta in cronaca pagina pagina, pagina, pagina. E come in tutte le cenerentolate a seguire la prima incocchiata dalla Signora BidibiBodibi Bu, il cocchio di zucca ha raggiunto ormai l’evoluzione dell’hybrid, un colpo al cerchio, un altro al tino, l’importante è che la storia che si vuole raccontare calzi al tempo in cui viene goduta, sia funzionale alle regole dello spedire e ricevere un messaggio, partendo in qualche modo già datata, perché legata ai e dai dettagli aggiunti, alle specifiche considerazioni e ambientazioni sociali antropologiche civili politiche galateistiche del nuovo momento in cui la si racconta.

Inglesi attori bravissimi nati dalla schiuma di una tradizione attoriale dalla quale sono emerse e continuano ad emergere tutte quelle primavere un po’ stantie di classicità e la cui genialità non ha mai portato e tuttora non porta un alito di freschezza ma agevola un importante profondo respiro.

La scelta del caso è la macchietta, il macchiettismo che a volte e a momenti, in ogni altro paese, avvolge in una nuvola di cipria anche la farsa e che nel caso specifico può essere rinaturato immediatamente, tradizionalmente, con un bel “ma come? è elisabettiano”. Chiaro, chiarissimo, che se vai a vedere un film aspettandoti una cosa, tu spettatore e il film partite in un rapporto penalizzato da un colpevolissimo preconcetto. Superato l’impatto violento, violentissimo, senza scampo né perdono, con un macchiettismo inatteso, a poco a poco si entra, attraverso un passaggio intestino costantemente lubrificato dalla competenza degli attori, in un vero dramma, nel dramma assoluto, nel dramma intriso e portatore di lecito, legittimo, encomiabile femminismo, che nullo scampo lascia, al quale nessuno resiste: nel dramma dell’inGiustizia.

E qui, e qui, e qui, cara signora, “per favore, potrebbe passarmi quel gomitolo piccolo?”, ci lasciamo avvolgere da un filo di Arianna che infallibilmente ci condurrà nientepopodimeno che ad una non del tutto scontata via d’uscita in un percorso in cui non tutto è garantito dalla non matematicamente calcolabile applicazione della buona volontà acciocché il vero trionfi nell’assicurare, e riconoscere, a ciascuno ciò che, nel bene e nel male, gli spetti.

E questo avviene, oh se avviene! In un Fucking Loud Center in cui si affollano i desideri espressivi e comunicativi di un’altissima percentuale di noi umani di schiatta social, è tutto un dipanare, e un riavvolgere; il gomitolo si sbroglia e si rimbroglia in continuazione nella giusta suspence che un prodotto inglese assicura, garantisce, offre sempre, anche nella semplice attesa di risposta alla , chissà se innocente, domanda “per favore, che ore sono?”.

Tutti contenti, infine! Da Giorgio III e Sophia Charlotte a Emmeline Pankhurst, al maniscalco, alle spose che non ebbero mai una torta di nozze, ai figli dell’Impero che Impero non stava più per essere, all’insopportabile genitore sopportato che con i suoi pennellini e la scritta sul carrettino del droghiere si era fatto una gran bella casona borghese. A meno che non l’avesse ereditata da chissà quale avo possidente.

Cattiverie a domicilio – di Thea Sharrock. Nei migliori cinema. O in quelli in cui lo trovate.

24 aprile 2024

Gloria al pretesto. E Gloria sia!

La strada del riscatto è costellata di Millenni cui rimediare. La Storia giocando a campana?

Ormai si ricava una professione femminista anche dallo smaltimento della rapa neozelandese. Giusto, la strada del riscatto è costellata di millenni cui rimediare. L’isola di Pasqua sarà in futuro la culla storica della rumba e Abbe Lane una sacerdotessa Inca, pronipote della rapper Rapa Nui, ava della Cantatrice Calva, che nel 1475 introdusse l’uso della marimba nelle formazioni sinfoniche della Colombia precolombiana. E non sarà assolutamente difficile che la parabola-metafora-playstation-newhistorical riesca a passare come un accertato evento storico per una ormai larghissima fascia di consumatori della schiera ‘viva il cinema abbasso la storia’ ampiamente foraggiati da Ridley Scott, tra i molti altri; consumatori comodamente disabituati ad ogni riferimento e realtà autenticamente storici o almeno prepotentemente storicizzati nei secoli. Ciò tenendo tuttavia conto di che la domanda che sovente si è levata, qua e là, de vez en cuando, un po’ flamencorock un po’ mazurka, dal Manzanarre al Reno, è ‘Ma la Storia che Storia è?’. Le Goff, morto così giovane, considerando le durate minime che abbiamo ormai raggiunto e che, per poi trascurarci ad ogni sopravvivenza impostaci da non si sa quale etica assolutamente contro-aziendale, per poi un giorno trattarci come pacchi in qualche ospizio, vogliono portare alla durata di una quasi eternità, farà ancora in tempo a rivoltarsi nella tomba, se non è stato cremato? O vedrà scorrere, stavolta nello splendore del digitale formato 16:9, minuto per minuto, come nella moviola di un montatore di bibbie playstation newfantasy, le tribolazioni degli storici in crisi che girano chiese e mercati ubriacandosi per dimenticare umiliazioni e patimenti a causa di nobili adultere che hanno infuocato le loro epoche d’oro sottratte a sane formazioni who’s who e turbato i loro successivi sogni influenzali. Glorious! Un copione presto a venire. Una storia senza uguali. Perché è ancora tutta da inventare. Perché deve ancora accadere. Che sgorgherà, di antichissima contemporaneità, hic et nunc, per qualcuno dei quasi tutti per i quali la storia nasce esclusivamente con e dal giorno della propria nascita, tutto il resto non è mai esistito. Prima: A) avverbio di improbabliità B) Sinonimo di inesistenza. L’hic et nunc, incontestabile attestato storico tanto comunemente e sentitamente avvertito come ricapitolazione dell’eternità che si può contestualizzare, rappresentare, raccontare, come più ci piace, mentre più si giace, anzi, se tra una cotoletta e l’altra e un passami il sale eccoti l’olio decidiamo di crederci, mentre tanti giacciono sotto macerie televisive. Ma sarà vero? Per blu, je m’en fou. Viva la foto perfetta! Gloria al pretesto. E Gloria sia!

13 aprile 2024

BILLIE HOLIDAY RECITAL Grabados de 1952 y 1954 publicados en el album RECITAL en 1956

Hola querido amigo Jay. ¿Has oído lo mucho que Peterson, aunque la respeta, la empuja a cantar más de lo que lo hacían otros pianistas?… Aquí en RECITAL Holiday tiene que ganarse el pan… con los músicos, tiene que hacer su trabajo. y eso es lo bueno de estas sesiones. Dicen que Holiday se quejó un poquito de que Peterson había tocado demasiado. Cierto. Pero, aparte la singularidad de Holiday que más que una cantante era una galaxia aparte que trascendía un papel mientras se rodeaba de músicos a los que le gustaba sentirse parte…la de Peterson fue la forma en que la hizo volver a trabajar su trabajo. En ese album RECITAL, Holiday canta sobre su pedestal intacto de genio extradimensional, pero además, haciendo también el trabajo de músico entre músicos como músicos. Aquí realmente vuelve a regalarnos la carnalidad carnal de su vocalidad, de su presencia hecha de una esencia excepcional que no tiene nada de material que sin embargo aquí parece querer hacerse materia. Aquí en RECITAL, además de su extradimensional esencia se hace carne; lo hace con el trabajo, aquí infinitamente tangible, de músico que canta. Suprema, cantando con fuerza y equilibrio, sin arrogancia, se podría decir con una humildad que lo hace aún más gigantesca, como si de verdad quisiera acercarse a nosotros, pobres humanos, ella, entidad superior que generosamente se preocupa de engañarnos de estar a nuestro alcance. Lo hace en RECITAL trabajando humanamente como todos los humanos como todos los músicos. Y la experiencia de encontrar, en un día especial, a una diosa humilde es inigualable como inimaginable, una verdadera embriaguez.

Holiday no podía permanecer en la historia como la cantante que había terminado imitando a sí misma con músicos detrás de ella haciéndole compañía. Decir que Holiday es una cantante es limitarla. Pero cuando también canta un poco más, bueno, es mejor; también porque incluso cantando más su voz mantiene totalmente su sonoridad poética única en el mundo. © Copyright lelecerri

29 marzo 2024

Allo specchio il nostro selfie

Caro Foffo… tu dici che dopo la fine, forse, nuove creature usciranno dall’acqua e metteranno braccia e gambe, cominceranno a camminare e a creare qualcosa di sano da questa rovina che l’uomo si è creata da solo? … È tanto che ci si guarda allo specchio e in preda ai furori dell’ autoreferenzialità non ci accorgiamo nemmeno che in questo interminabile selfie che da sempre ci facciamo, desesparecidos che siamo dalla faccia della decenza, pur di avere ruolo e battuta, smanacciando, da ordinari ventriloqui scalmanati, ci stiamo gridando “crucifige! crucifige”… per follia protagonista, stiamo perfino riuscendo a rubare il posto a Cristo sulla croce. E miseri… senza ormai pietà nemmeno per noi stessi, se riusciremo davvero in questo scellerato fai da te che é la nostra autodistruzione, virtuali come ormai siamo nei nostri raggi d’azione, non sanguineremo neanche. Cotenne. Buona Pasqua. La torta di pane. Da piccolo non mi piaceva. Ora mi conforta la sola idea.

10 febbraio 2024

Billie Holiday non forma ma essenza / Billie Holiday not shape but essence

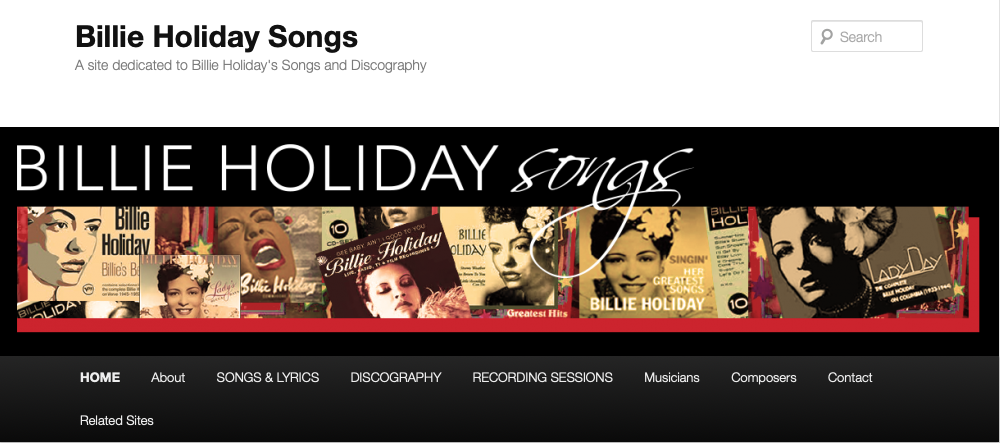

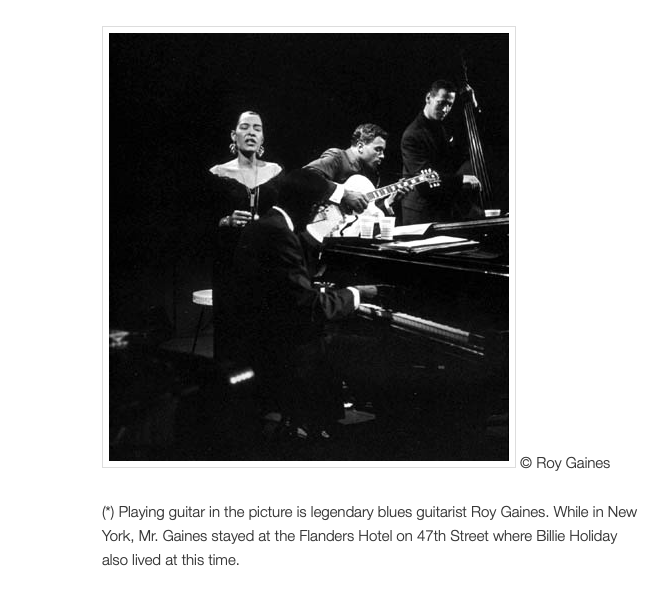

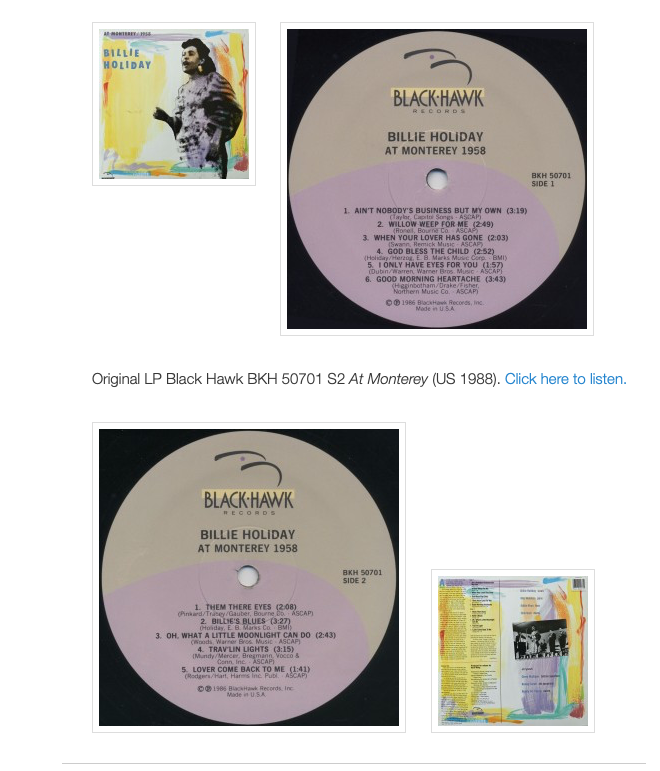

thanks for all pictures from : http://www.billieholidaysongs.com/recording-sessions/1958-sessions/

Si parla spesso della voce più o meno in forma di Billie Holiday… Parlando di lei, non significa gran che. La sua voce contiene sempre ciò che tutto ciò che l’autentica profondità contiene. È estranea ad ogni classificabile forma o stato e il suo suono è sempre talmente magnifico che, sebbene lei stessa desiderasse così fortemente essere e sentirsi considerata una cantante popolare con tanto di arrangiamento per violini, parlare di lei semplicemente come una cantante è limitare la sua grandezza.

Holiday non appartiene a una dimensione conosciuta. È una galassia a sé.

Ciò che è eccezionale è che nella sua indefinibile eccezionalità, ha rappresentato e rappresenta e con forza esala, tragicamente e candidamente, i colori dell’anima nel modo in cui ognuno che l’ascolta vorrebbe riconoscere dipinta la propria.

You all often talk about voice bad shape… That doesn’t mean so much talking about Holiday. Her voice always contains all that the real deepness contains, it’s alien to any classifiable form/shape and its sound is always so magnificent that, although she herself strongly desired to be a popular singer and to sing with violins, to speak of her simply as a singer is to limit her greatness.

She doesn’t belong to a known dimension. She is a galaxy apart.

What is exceptional is that in her indefinable exceptionality; she represented and strongly exaled, tragically and childishly, the colours of the soul in the way all those who listen to her would like to see painted their own.

Copyright lelecerri.com

17 settembre 2023

IO CAPITANO di Matteo Garrone

Ho visto IO CAPITANO.

Non si possono imputare difetti al film ma il difetto di non considerare che gli spettatori sono un’entità difettosa; e penso non si debba riservare loro un trattamento democratico.

Attori bravissimi molto evidentemente eccezionalmente diretti, film bello, bellino, ma insufficiente al tema; che è una colossale mastodontica smisurata tragedia umana e, anche per i tanti che ad applicare la pietà non ci pensano proprio, un, inevitabilmente in atto, centralissimo e grandissimo ineludibile fenomeno, processo epocale che, come molti altri in tutti i tempi, sta investendo e interessando antropologicamente, senza condizioni, il presente e il futuro dell’Europa intera e si diluirà, rimbalzando, più o meno riconosciuto tale, più o meno doloroso, nelle arterie e nei capillari del mondo. Tragedia e cataclisma antropologico, nel film sommersi e accarezzati in superficie, trattati a conforto delle anime che, per la sola fatica di essere stati seduti in sala nel buio illuminato dalla pellicola, dal film traggono un’assoluzione che neppure si sognavano minimamente di chiedere. Tragedia e cataclisma epocale aiutati a convertirsi in dibattiti di attivisti graniticamente non attivi o attivi altrove, o in uno dei momentanei salvifici arricchimenti colloquiali dei meeting pomeridiani di noi ottime persone comuni, vuoi ambosessi spazientiti in una qualche coda o nelle sale d’attesa CUP, vuoi signore nelle sale da tè di ogni qualche disperato bar che se le vede in gruppo a un tavolo davanti all’unico caffè di tutto il pomeriggio con cui sanciscono il diritto a quattro ore di ciance indisturbate. Passando loro accanto per l’inevitabile percorso cercando la toilette, le sentiremmo stupite, forse inorridite, c’è da giurarci spaventate, ma non commosse; e sicuramente vedremo esalare intorno, più che aleggiare, coscienze tranquillizzate dal loro impegnato sforzo critico in quel simposio distrattissimo quanto incancrenitamente unicamente allarmato per la propria sicurezza, nella prosa di una presa di coscienza del dramma e dello sconvolgimento in atto che, con probabilità preoccupante, non andrà mai oltre il che sarà mai del mio tinello e dei miei nipotini, i valori oh i miei i valori, sentirmi a casa mia, non è il modo non è il modo, o, per il loro volitivo nipotone: il mio paese è mio. Mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, vorrei essermi sbagliato nell’impressione, a volte inevitabile, nel non trovare la consanguineità sperata tra temi e loro trattamento. Vorrei sbagliarmi e non sentire il nascere di paure che mi sbocciano non desiderate e non amate. Quando il cinema in certi casi è troppo cinema, quando nel progetto di non fare distinzione di destinatari sembra non avere l’esigenza di mettere a fuoco il controllo di ciò che possa rendere inutile, nel rischio alto di una sua temporaneità, una destinazione così concepita, di facile accesso, di cassetta dicono facilmente i chissenefreghisti. Quando il Cinema, o altro, anche soltanto involontariamente, per volonterosa democraticità di linguaggio serve chi non chiede di essere servito di portate che non rientrano nel suo menù mentale, che non riguardano i suoi gusti, i suoi appetiti, ilsuo metabolismo. E via, morto uno spettacolo, se ne fa un altro.

E della tragedia ancora non abbiamo capito nemmeno che cosa sia e dove stia il lumicino con scritto uscita. Mentre pretenderemmo che apparisse, per nostro diritto, chissà quale, il fotogramma con THE END, la sua.

Un caro saluto di buona domenica.

16 maggio 2023

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO e di PUPI AVATI

Violento. Di una violenza sentimentale forte e sfrenata come adesso si spiega bene con pazzesca. Ti pesca dentro spietatamente. Non ti viene nemmeno di pensare alla fotografia o ai piani, che è e sono semplicemente indubitabilmente quelli giusti. Potrebbe essere su pellicola a losanghe o a pois non importerebbe. Il film è quello che tratta e come lo tratta. Questo per i primi 40-45 minuti.

Poi l’ho sentito diventare fiction, con qualche lampo di ritorno allo stato di grazia che punteggia qua e là gli ultimi 15 minuti.

Ma anche un maestro di case dalle finestre che ridono, di gite scolastiche, di cuori grandi di ragazze, che pure arrivano eccome, di aliti di gelsomino del non colore dell’aria di Macondo può portarsi nel suo, di cuore, anche se ormai libero, l’ingombro, il fastidio di condizionamenti-assalti non tanto sonnecchianti inflitti dalle raffiche continue di qualcosa molto simile a nuove estetiche, dalla mutazione della comunicazione variata nell’antropologia dinamica dei social, dall’universo dei media, dalle nuove leggi della realizzabilità.

Lodo Guenzi, su cui è infissa la punta del compasso intorno alla quale ruota il cerchio galattico dei sentimenti, caratteri e loro motivi, mi è parso stranamente stereotipatino proprio nei momenti davanti alla sua arma d’origine che è il microfono, mentre, mi sento di dire, perfettamente misurato in ogni altra zona della parte sempre difficilissima e sempre rischiosissima del nevrotico.

Fenech, in una posizione disagevole come quella di Swanson in Sunset boulevard, manca, come tutti al mondo, dei geni della Swanson in quel capolavoro; ma ho trovato in quello che semina in tutte le sue scene la poesia della causa strenuamente sposata, ovvero il film e il proprio ruolo che, come augurabile ma per nulla matematico, le ho sentito declinare sentitamente con delicatezza.

Molto carino, bello, mi è arrivato diritto al cuore il pacchetto dei titoli di testa con immagini d’epoca e pianoforte all’uso del garbo di Allen b&w. Poi Cammariere-Gregoretti e Avati non resistono alla necessità di archi ad arcobaleno. Ma l’impressione è stata che siano serviti loro per dichiarare subito onestamente le intenzioni a venire. Per il resto della musica, mi è arrivato un tormentino dello stesso giro armonico per ogni proposta. Ma dato il cachet non tanto caché del regista e rimanendo dello stesso animo ben disposto offerto, fin dall’entrata, da spettatore che assiste alla creazione di un mondo, mi butto prudentemente a credere sia scelta estetica funzionale e necessaria. Sì, ci chiamano Mimì.

Il film, nei fili anche interni del gomitolo non aggrovigliato, e illuminato fin ben dentro che è, somiglia un po’ a te, un po’ a me, un po’ a noi, un po’ al nostro migliore amico, un po’ al peggiore collega, un po’ a una per niente latente presenza infantile sparita nel nulla, un po’ a quello là che conoscevamo… poi di nuovo a me, poi di nuovo a te, poi di nuovo a tutti, poi per fortuna no a chi si vuole bene, poi invece purtroppo sì.

E chi è lo sciagurato fortunato che non ne ha dentro una fetta, anche sottile come una di Langhirano?

All’uscita, viene voglia di rivederne i primi tre quarti d’ora per riconciliarsi col film per intero. Ma viva Avati comunque. E grazie Maestro per il tanto lavoro, sempre, che è come quello anche di un solo film: difficile faticoso impegnativo pieno di incognite sebbene conosciuto, che fa sudare sangue all’anima; anche se amato.

lele cerri

12 gennaio 2023

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

con

Tutti Bravi

Surprise! Surprise! Surprise! modulava un coro in una pubblicità di piselli congelati che alla TV inglese, in quell’inverno del nostro contento 1964-65, interrompeva ogni 15 minuti il film o quello che ci fosse in programmazione.

Un surplus di piselli da avere nausea di piselli e sorprese per tutta la vita.

Ma sorpresa, molto sorpresa, bella sorpresa, ieri sera al cinema Centrale, ex Pidocchino adesso sala di rodaggio per film di qualità ma anche non, dove ho vissuto quella sempre più rara sensazione, stato d’animo, mood, dolce trastullamento, di quando desideri che il libro che stai leggendo non finisca mai.

Anche se ero rassegnato all’idea-consapevolezza che tutto, più nel bene che nel male, finisce, non avrei mai voluto che Grazie Ragazzi finisse.

Eppure ero arrivato un po’ timoroso, non scettico, come spesso mi succede, ahimè, ma timoroso sì, per il fatto che il soggetto teatro-carcere-istituto di detenzione ad ampio spettro avesse già illustrerrimi precedenti, tanto illustri che per loro illustrissimo è poco; il mio malanimo sprizzava una nuvola di ‘facce ride…’, proprio quelli di cui platee incallite di matiné e serali cibavano artisti di avanspettacolo a digiuno perenne, platee smaliziate e precise nel lancio di gatti morti tirati a tornichetto a planare in piena scena o, con mano più consumata, in faccia al fantasista; insomma, la cattiveria dello spettatore pagante, sì, ma spesso anche di quello sfrontatamente ospite. Osso duro, lo spettatore! Di solito recita e dirige benissimo, almeno finché è in platea.

E invece no! Mi sono ritrovato in tutt’altro stato. Nodo alla gola? Bello incravattato, sì.

Rapito, emozionato fino alla commozione, continua, costante, per tutto, per la bellezza della proposta che nel teatro c’è vita, salvezza e speranza nostra, salve, come ci hanno insegnato da piccoli anche in latino, sia all’oratorio che alla messa chic di mezzogiorno con le signore impellicciate, il braccialetto a manetta o di sterline d’oro al polso.

Commosso per tutti i segmenti che hanno composto l’unicum della trama, coinvolgenti sempre, senza aver nessuna remora a riconoscere con onestà la bellezza di commuovermi per ogni che succedesse sullo schermo, perfino delle furbizie che fluttuavano per tutto il film; anche un po’ della sua ruffianeria buonista un tantino alla Frank Capra, come avrei rimuginato poi, ruminando, ben dopo l’uscita, come si fa quando ripercorri criticamente un’emozione.

Che mi sia vergognato con me stesso per aver avuto le gote umide per tutta la durata della proiezione? No. Commosso. Per tutto, per la sfrontatezza del continuo proporre una disperazione che nell’ottimismo e nella bontà montessoriana ci fa continua zuppetta come nemmeno nelle prime candid camera del duemiladodici a.C. , quando freschi spettatori televisivi all brand new inebriati da Nanni Loy. Ma no! Macché vergogna! Nemmeno per sogno, sai che c’è?, stasera, dai Bravi Ragazzi, ci torno.

E nell’assurda speranza che quel Godot bellissimo non finisca mai, si arriva sfiancati dal senso di bellezza che molte cose hanno perduto la capacità di infondere e che qua ti riveste di continuo, per tutto ciò che compone il film e che in tessere, nuvole, momenti fitti di sé, ti arriva addosso e ti avvolge del tempo e del pulviscolo ormai immaginario della proiezione. Che sai deve inesorabilmente finire, di cui ogni momento è un momento in meno, che ogni momento è lì ad avviarsi verso la fine. Anche questa è una delle tensioni che il film riesce a creare, che lo creano, che lo compongono.

Ma.

Anche il finale è bello astuto. Per accompagnarci o buttarci fuori da quella bambagia irsuta in cui il film ci aveva adagiato, al film occorreva una soluzione a quel punto difficile, un gimmick come dicono gli americani fin dai tempi del Vaudeville nella loro lingua ormai a noi tanto cara da risultarci indispendabile, una trovata, e la trovata è stata trovata. Ha un po’ meno tensione di qualsiasi altra soluzione e di qualsiasi momento del film, ma ci ha offerto una coraggiosa soluzione-alternativa ai pericoli che una storia-plot-trama così fatta correva nel finale.

Non avrei mai pensato, quando ho deciso di andare a vedere Grazie Ragazzi, che mi sarei ritrovato a rifletterci più di tanto.

Ci tornerò. Non foss’altro, per la goduria indecente, spudorata, di vedere recitare così bene, tutti, sorprendentemente, come non vedevo da anni in questa Italia cinematografica, o generalmente scenica, da troppo tempo diventata così smanaccante e ammiccante.

Lo svergognato coraggio, la presunzione di poter essere tanto sentimentali da far venire voglia di vedere ‘sto benedetto Godot, da riuscire a incuriosire sul fatto che esista, da far venire voglia di cercarlo dove non c’è più da tempo.

Surprise, alla francese o all’inglese che sia, sorpresa, bella! Anche se illuminati illuministi vorranno condannarne in eterno il coté sentimentale che loro potrà sembrar pari al fascino egizio che non nascondeva l’artefizio di Lola Prima.

A più tardi, ragazzi, torno a vedervi.

MAIGRET – Patrice Leconte con Depardieu

The Square – il film di Ruben Östlund

The Square, un film per tutti

Un po’ come quando a una proiezione di un film lappone in lingua originale qualcuno seduto dietro di te si dà a percettibili risatine e mugugna in maniera da essere sentito a dimostrazione che capisce perfettamente il lappone ladakhi, anzi, che è una lingua in cui scherza anche col gatto. Ecco, mi ha fatto quell’effetto la critica del New York Times: “da morire dalle risate”. Ci speravo anch’io, l’idea mi faceva gola. Tanto. Purtroppo, sono uscito vivissimo da un film che mi è sembrato bello al di là di sue momentanee involuzioni, autopunizioni o dicotomiche smaccate autoindulgenze. Perché, ancora purtroppo, a parte qualche rarissimo strappato sorriso, non ho mai avuto voglia, in nessuna scena, di ridere stronzamente, à la manière de, sulla rappresentazione della stronzaggine, nel gioco diffusamente ritenuto molto qualificante di cavalcare impalcature-sovrastrutture come fossero purosangue o come fossero l’impalpabile ultimo fiocco di cenere di quella fenice che è un presunto qualsivoglia talento pronto a risvegliarsi in noi, all’occorrenza, per premiarci come il fantasma di un antenato che ci ammanti di blasone, sul rettilineo d’arrivo di una corsa all’anabasi, anabasi!, a sottrarci alle conseguenze di ogni sprofondamento della nostra anima, di ognuna delle nostre toppate, grandi o grandissime che siano, alte o basse, senza farne adesso classificazioni di rango, oppure facendone, nei momenti fortunati in cui si possa ripartire da zero o poco più. Eventualità, tutte, che investono anche il genio creatore protetto da Fortuna divina che si vuole facciano perdere meno a chi ha meno o nulla da perdere e, apparentemente e secondo alcuni gradi di valutazione, facciano perdere molto di più a chi ancora non ha perso niente di quello che fin lì si è strepitosamente aggiudicato.

Entro al cinema circondato da mormorii e disperazioni sull’insopportabile ricordo di un’Italia Svezia del giorno prima.

A rendere più acuti i dolori per subiti pallonetti, dribbling, barriere e corpi a corpo vari, allo spettatore sconsolato già devastato dalla già patita perfidia della Svezia, in risposta alla preghiera “padre allontana da me questo calice, ma straziami ancora se serve a darci i nostri derby, andate, ritorni, coppe e targhe quotidiani”, è arrivato, come un ceffone dopo un mancamento, The Square.

Ormai è fatta. Il film è finito, spalmato sulle facce di qualcuno visibilmente rititolato “Un tentato eccidio”. Mi avvio nel dondolio dei sopravvissuti. A guardarli brancolare verso l’uscita, The Square, più che un film, è stato un cecchino che ha smitragliato su corpi indifesi centrati in pieno nella luce dei fotogrammi che scorrevano sullo schermo come un nastro mitragliatore.

Corro scendendo a quattro a quattro i tre scalini all’uscita del cinema e, nudo a pelle di qualsiasi risollevante consolatorio aggancio calcistico, raggiungo quella che mi appare la più prostrata, disperata vittima della visione di The Square; miseramente lo aggredisco e gli propongo una più prossima a noi versione interpretativa:

Il film è un condominio con qua e là tratteggiato l’incubo di una simulazione di riunione condominiale in cui ci necessiti un nostro intervento in cerca di una soluzione, quale che sia, tra migliaia: per noi elementi sociali in equilibrio incostante, per un nostro tubo che perde, per i problemi altrui che si manifestano come piaghe bibliche, con diffusa nel cuore un’istintiva antipatia nei confronti di un condomino del secondo piano per niente paragonabile all’insopportabilità ustionante dell’indifferenza degli occupanti l’attico che nemmeno ci salutano, nemmeno se centrati in pieno sul portone. E, ancor più, l’incubo fino all’ultimo respiro, affollato di dettagli che si susseguono con la velocità di un serramanico, stretti alla gola dall’affanno in un’ inevitabile e interminabile discesa dalle scale un giorno in cui l’ascensore è guasto, con in mano una frusciante mazzetta non più furtiva ammollataci furtivamente nel ripostiglio del piano di sopra o con i pantaloni squarciati sul sedere, o ecco sbocciare dalla fessura tra due scalini, al braccio del marito, la signora alla quale giorni prima abbiamo fatto una quasi impercettibile quanto consapevole mano morta in ascensore; o è la signora della pulizia scale ex proprietaria dell’appartamento che abbiano comprato a due lire all’asta? O la nuova Babele. O il nuovo Caos dopo anni di tentati Logos, o un fac-simile della sera di Sant’Ambrogio alla Scala. O un corteo di striscioni ‘Prima il concettuale o l’uovo di gallina?’, ‘Il jazz è una tenda a ossigeno‘, ‘Io sono mio‘, ‘A house is not a home‘, ‘Transenne all’Avanguardia‘. Un ricadersi in bocca, come a tratti fa il film per esemplificare. E via e via… Visto che è un film per tutti?

Ho visto un film bellissimo: The Shape of Water – La Forma dell’acqua.

Regia di Guillermo Del toro – Cast eccellente da Michael Shannon in là.

Magistrale uso insostituibile di tutti i luoghi comuni come mezzo per raccontare ed entrare in una realtà alla quale tutti vorrebbero o – assolvendosi completamente, lontani dalla consapevolezza di che altra pasta siano – credono di appartenere. E’ la solita inevitabile volatile libertà inevitabilmente fedele a tutti gli elementi che compongono la letteraria irrinunciabile visionarietà sudamericana.

La bellezza delle immagini, fotografia, scenografia, ambienti, cast perfetto, icone di un insieme perfettamente variamente iconico, più che propedeutici introduttivi potrebbero trarre in inganno, essere trabocchetti nei quali poter anche cadere, nella delusione per il sospetto dipanarsi di una ormai banale letterarietà luogocomuneggiante se, come un naturale e puntuale colpo di scena, uno stato di grazia cinematografico non intervenisse al momento giusto ad allargare, illuminare, ossigenare il campo dei riferimenti alle storie sacre e fiabesche di ogni tempo e genere, all’universale sentire, essere e desiderare, così perfettamente riassunti. Fino a farci sentire di respirare diversamente, come forse respirano, durante e alla fine, le due creature del film.

Quando il cinema si fa letteratura cinematografica. Sapendo benissimo cosa vuole, da dove partire e con che cosa e a che cosa arrivare .

Alla condizione di un bieco sentirci spettatori portatori di un’anima eletta per il subdolo, presuntuoso, rapace e auto-assolutorio meccanismo dell’immedesimazione.

Con: Sally Hawkins, Michael Shannon, Michael Stuhlberg, Doug Jones